- 引っ越しをしたらマイナンバーカードの住所変更手続きが必要です

- マイナンバーカードの住所変更手続きに必要なものは「マイナンバーカード」「暗証番号」「申請書(自治体によては不要)」です

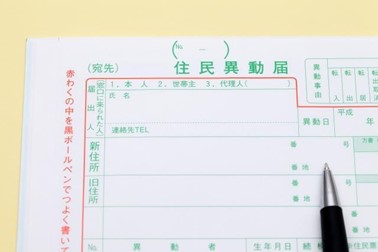

- 転入届・転居届を役所に提出するときにマイナンバーカードの住所変更手続きも一緒に行うと良いでしょう

平成27年10月のマイナンバー制度導入により、引越し時にはマイナンバーカードの住所変更手続きが必要になりました。引越しに際してはマイナンバーカードの手続き以外にも必要な手続きが非常に多く、スムーズに進めないと不便な思いをすることもあります。そこで、この記事では引越しをする際のマイナンバー関連の手続きとそのほかに必要な手続きをまとめて解説していきます。

引越しの際に必要なマイナンバー関連の手続き

引越しをしたらマイナンバー関連の変更手続きが必要

引越しのときにはマイナンバー関連の変更手続きが必要ですが、通知カードを持っている方とマイナンバーカードを持っている方で手続きの方法・内容が変わります。通知カードとマイナンバーカードの違いは以下のとおりです。

| 通知カードの特徴 | 顔写真なしの紙製カード ※本人確認書類としての利用不可 |

| マイナンバーカードの特徴 | 個人の申請によって交付される、顔写真とICチップが付いたプラスチック製カード ※公的な本人確認書類として利用可能 |

上記の特徴をもとにお手元にあるカードの種類を確認し、以下でご紹介する方法で手続きを進めていきましょう。

・通知カードを持っている方の手続き

以前は通知カードも住所変更手続きが必要でしたが、令和2年5月25日に通知カードの新規発行が廃止されたことで手続きが不要になりました。ただし、引越し後のマイナンバー通知カードはマイナンバーを証明する書類として利用できなくなるため、引越し後は以下でご紹介するいずれかの方法によってマイナンバーを証明する必要があります。

- 新居管轄の役所でマイナンバーカードを発行してもらう

- 個人番号が記載された住民票の写しを発行してもらう

- 住民票記載事項証明書を発行してもらう

なお、通知カード廃止後の対応は自治体によって異なる場合があります。詳しくは新居管轄の自治体のホームページで確認しましょう。

マイナンバーカードを持っている方の手続き

マイナンバーカードを持っている方は、同一の市区町村に引越しする場合は「住所変更」手続き、別の市区町村に引越しする場合は「継続利用」手続きを新住所管轄の役所に申請します。

| マイナンバーカードの住所変更手続きで必要なもの |

|---|

| マイナンバーカード |

| マイナンバーカード交付時に設定した4桁の暗証番号 |

| 【同一世帯の方が手続きする場合】 同一世帯の方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など、官公署発行の顔写真付きの証明書) |

引越しに伴うマイナンバー関連の手続きでよくある疑問・質問

続いて、マイナンバー関連の手続きにおいてよくある疑問・質問をご紹介します。あらかじめ確認しておくことで、よりスムーズに申請できるでしょう。

変更手続きの期限

転入届出日から手続きをしないまま90日を超えるとマイナンバーカードは使用不可能になります。マイナンバーカードが使用不可能になった場合は再発行が必要です。再発行には手間と時間がかかるので、手続きの期限には気を付けましょう。

マイナンバーカード申請中の場合の手続き方法

マイナンバーカード申請中に引越しで他の市区町村へ住所変更をすると、申請自体が無効になります。そのため引越し後に再度申請をしなければなりません。

マイナンバーカードを申請する際には、住所変更手続きのときに発行される交付申請書を持って引越し後の住所の市区町村役場に行く必要があります。マイナンバーカードは申請から発行まで1ヶ月ほどかかるので、引越し後にすぐ使う予定がある場合は留意しましょう。

マイナンバーカードを紛失してしまった場合の手続き方法

通知カードを紛失してしまった場合は、以下の手順で再発行の手続きを行います。

- 警察へ遺失届を提出し、受理番号を控えておく

- 市町村役場で届け出を出す

- 再発行の手続きを取る

再発行の際に必要なものは下記の4つです。

- 運転免許証などの身分証明書

- 印鑑

- 再発行申請用紙

- 再発行料(1,000円)

マイナンバーカードを紛失した場合は個人情報が悪用される恐れがあるため、カードの機能を停止する手続きが必要です。できるだけ早く下記の専用コールセンターへ電話しましょう。

個人番号カードコールセンター:0570-783-578

本人による変更手続きができない場合の手続き方法

転入・転出・転居やマイナンバーカードなどの住所変更の手続きは、家族のような代理人に依頼できます。本人以外の手続きには、基本的に委任状が必要です。家族の場合は委任状が不要なこともありますが、対応はそれぞれの役場によって異なるのであらかじめ電話などで問い合わせをしましょう。なお、代理人の手続きには本人の委任状と代理人の印鑑、代理人の身分証明書が必要です。

マイナンバーカードを利用した転出・転入手続き

現在と異なる市区町村に引越しをする場合、マイナンバーカードを所持している人は特例転出・特例転入という扱いになる場合があります。特例転出では旧住所の市町村役場に転出届を提出し、新住所の市町村役場でマイナンバーカードを使用して転入手続きを行います。この際、通常の転出の手続きで発行される「転出証明書」なしで引越し先の市区町村の窓口で転入手続きができます。特例転出届・転入届に必要なものは印鑑、運転免許証、パスポートなどの身分証明書、同一世帯の家族全員分のマイナンバーカードです。

ただし引越し日から14日を過ぎた場合は、通常と同じ方法で転出届を出さなければならなくなるので注意が必要です。

なお、マイナンバーカードを所持している人が必ず特例転出をしなければいけないかは市町村役場によって異なります。あらかじめ、引越し前と引越し後の市町村役場に確認しておきましょう。

海外に転居する場合の手続き方法

マイナンバーは日本国内に住民票がある人に発行される番号なので、海外に引越しする場合は通知カードやマイナンバーカードの返却が必要です。海外に移住しても再び日本国内に引っ越す場合は同じマイナンバーの番号が使われます。

結婚して名字が変わる場合の手続き方法

結婚して引越しをし、さらに名字も変わる場合はマイナンバーカードに記載の住所だけでなく氏名の変更も必要です。マイナンバーカードには常に最新の情報が記載されている必要があるため、氏名が変わった場合も必ず申請しましょう。なお、手続きの際に必要なものは住所変更時と同じです。

| マイナンバーカードの氏名変更手続きで必要なもの |

|---|

| マイナンバーカード |

| マイナンバーカード交付時に設定した4桁の暗証番号 |

| 【同一世帯の方が手続きする場合】 同一世帯の方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など、官公署発行の顔写真付きの証明書) |

故意に住所変更を行わなかった場合は?

転入届・転居届の場合、提出を故意にしなかったことが悪質だとされた場合、5万円以下の過料が科されることがあります。しかし、マイナンバーカードの住所変更はマイナンバー法によって求められているものの、現時点では過料に科されることはありません。ただし、新居管轄の役所へ転入届を提出した日から90日以内に、マイナンバーカードの継続利用の手続きを行わないと、マイナンバーカードは失効します。カード失効後に再発行をする場合は手数料を支払う必要があり、カード再発行の手続きから受取りまで1ヶ月半ほど時間がかかるため、必要な時に間に合わないこともあるでしょう。マイナンバーカードの住所変更届は同一世帯の手続きをまとめて行えるため、転入届・転居届を役所に提出するタイミングで、マイナンバーカードの住所変更届も一緒に行うと良いでしょう。

住所変更を忘れてしまった場合の手続き方法は?

マイナンバーカードの住所変更届を提出しておらず、マイナンバーカードが失効した場合は再発行の手続きが必要です。再発行で必要なものは以下ですが、事前に自治体のホームページで確認をしましょう。

| マイナンバーカードの再発行の手続きで必要なもの |

|---|

| マイナンバーカード再発行申請書 |

| 再発行手数料1,000円(電子証明書が不要な場合は800円) |

| 4.5cm×3.5cmの顔写真1枚 |

| 本人確認書類 |

| マイナンバーカードの紛失・焼失を証明する書類 |

| 【代理人が申請する場合】 代理人の本人確認書類 代理権の確認書類 |

マイナンバー関連の申請以外に必要な引越し時の手続き一覧

引越し時には、上記でご紹介したマイナンバー関連以外にもさまざまな手続きが必要です。ここでは引越しで発生する主な手続きをご紹介するので、漏れのないようにしっかりと確認しておきましょう。

転出届・転居届を提出する

同一市区町村内の引越しをした場合は転居届の手続きが必要になります。転居届の手続きは一度で済みますが、引越し前に手続きをすることはできません。異なる市区町村内で引越しをする人は引越し元で転出届、引越し先で転入届の手続きが必要です。

転居届・転出届・転入届の手続きの際に必要なものは、パスポートや運転免許証などの身分証明書と印鑑です。また、転入届の手続き時には転出証明書が必要となります。

転出証明書についてはこちらの記事で詳しくご紹介します。

国民健康保険の資格喪失届を出す

自営業やフリーター、学生、無職などの第1号被保険者に該当する方は引越しに際して国民健康保険の住所変更も行う必要があります。

国民健康保険の手続きが遅れると、保険料を遡って払う必要があったり保険診療が使えずに治療費や入院費が全額自己負担になったりするため、忘れずに手続きをしなくてはなりません。

同じ市区町村内で引越しをする場合は、国民健康保険の住所変更手続きだけ行えば問題ありません。転居届の手続きの際に国民健康保険の手続きも合わせて行うとスムーズです。

異なる市区町村へ引越しをする場合は、引越し前に国民健康保険の資格喪失届を出した後に引越し後に加入手続きをして住所変更を行います。

どちらの場合も必要なものは国民健康保険証、および運転免許証などの本人確認書類、そして印鑑で、転入時には転出証明書が必要です。

印鑑登録の住所変更を行う

住んでいる市区町村役場に印鑑を登録することを「印鑑登録」といい、登録した印鑑を「実印」と呼びます。不動産取引や自動車登録にはこの実印が必要です。引越しのときは印鑑登録の手続きを早めに済ませておきましょう。引越しをした場合は、旧住所の近くの役場で登録抹消の手続きを行い、新住所で再登録の手続きを行います。提出期限は特になく、必要なものは運転免許証などの本人確認書類と登録する印鑑です。

印鑑登録の手続きについてはこちらの記事でご紹介します。

国民年金の住所変更を行う

国民年金に加入している方の住所が変わった場合、マイナンバーと基礎年金番号が結びついている被保険者であれば、原則として住所変更の手続きは必要ありません。しかし、マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない被保険者やマイナンバーを所有していない海外居住者などは、新住所の市区町村役場で住所変更手続きが必要です。万が一未納期間が発生すると年金受給額が減る場合もあるため、引越し後の国民年金の手続きはできるだけ早めに済ませましょう。

なお、役場での手続きが必要になるのは国民年金の「第1号被保険者」に該当する方のみで、該当するのは主に自営業者・農林漁事業者とその家族、学生、無職の人です。また、「第3号被保険者」に該当する方は配偶者の勤務先で手続きをする必要があり、厚生年金、共済組合に加入している「第2号被保険者」に扶養されている20歳以上60歳未満の専業主婦や専業主夫が対象です。提出期限は転入後14日以内で、必要なものは国民年金手帳と印鑑です。

国民年金の手続きについてはこちらの記事で詳しくご紹介します。

郵便局の転送手続きを行う

引越し後に旧居に届いた郵便物を新居へ転送したい場合は、日本郵便の転送サービスを利用しましょう。申込みは郵便局の窓口で届け出を行う方法や郵便物の転居届を郵送する方法、さらにウェブサイトのe転居から申請する方法があり、サービス自体は無料で使用できます。もしも郵便局の窓口で届け出を行う場合は、運転免許証など本人確認書類が必要です。また、郵便物の転居届を郵送する場合とe転居を使用する場合は、旧居または新居に日本郵便の職員が本人確認のために訪問する可能性があることを心得ておきましょう。

なお、郵便物の転送手続きをしてから数日~1週間で転送が開始されるシステムで、転送サービスの有効期間は1年間です。

電気・水道・ガスの移転手続きをする

電気・水道・ガスといったライフラインに関しては、使用停止と開始手続きが必要です。電気・水道は電話かインターネットで早めに現在利用している電力会社や水道局に連絡しましょう。

使用停止と使用開始の申込みの際には、契約者氏名や現住所、引越し先の住所といった基本情報のほかにお客様番号や契約種別などの情報を提示します。いずれも電気料金・水道料金の領収書や検針票で確認可能なので、あらかじめ用意しておきましょう。なお、電気や水道の使用停止・使用開始は基本的に立ち会い不要で手続きできます。

ガスの場合も、現在利用しているガス会社に電話かインターネットで使用停止・使用開始の申込みを行います。その際は水道や電気と同様に契約者氏名や現住所、引越し先の住所などの基本情報のほか、お客様番号が必要なので確認しておきましょう。ガスメーターが屋外にある場合は閉栓に立ち会う必要はありませんが、室内にある場合は立ち会いが必要です。また、ガスの開栓も基本的に立ち会いが必要になるため、在宅可能な日時に予約を取りましょう。開栓にはガスの警報装置作動状況、ガス漏れの有無の点検、ガスの種類と器具の点検などが行われます。

金融機関やクレジットカードの住所変更を行う

同じ銀行を利用する場合や支店のみ変更する場合は、旧住所に銀行の案内が発送される可能性があるため、トラブルを避けるべく住所変更の手続きを行いましょう。手続き場所は銀行によって異なりますが、窓口・インターネット・電話などの選択肢があることが一般的です。

また、クレジットカードを使用している方は、重要なお知らせや更新後のカードが届かないトラブルを避けるためにクレジットカードの住所変更も行いましょう。インターネット上やコールセンターへの電話によって変更可能です。

免許証の住所変更を行う

運転免許証の住所変更を「記載事項変更」といい、引越し後に必ず申請する必要があります。もしも記載事項変更の手続きをしないと、罰金や科料に処されることがあるため十分注意しましょう。手続きができる場所は運転免許試験場や警察署で、その際には免許証のほか、健康保険証や住民票の写しといった新住所がわかるものが必要です。ほかの都道府県からの転入の場合は、記載事項変更時に申請用の写真が必要になることもあります。

引越し後の手続き一覧はこちらの記事をご覧ください。

引越し業者に依頼する場合の手続きや流れもチェック

引越し時には上記のようなさまざまな手続きが必要ですが、初めて引越しをする方にとっては「引越し業者の選定や手続き」も不安要素の一つかもしれません。そこで、引越し業者に依頼する場合の手続きや流れも合わせて押さえておきましょう。

基本的には以下のような流れで引越し業者の選定や手続きを行います。

見積もり依頼時に提示する情報を用意する

引越し業者に依頼する際は、まずは自分の引越し情報を提示して料金の見積もりを出してもらいます。一般的には以下のような内容を聞かれることが多いので、あらかじめ情報を用意しておくとスムーズです。

- 現在の住所と引越し先の住所

- 現在と引越し先の住まい周辺の道路状況

- 家具・家電の内容や量

- 引越し希望日

大まかな内容でも見積もりをもらうことは可能ですが、細かな情報を提示すればより正確な見積もりを出してもらえます。

引越し業者に見積もり依頼を行う

提示する情報を準備したら、引越し業者に見積もり依頼を行いましょう。その際は気になる業者1社1社に連絡をしても良いですが、複数の業者へ効率的に依頼したい場合には「一括見積もりサービス」を利用するのも一つの方法です。ただし、一括見積もりサービスには以下のような特徴もあるため注意しましょう。

- 見積もり依頼を行ったすべての業者から営業電話やメールが来る

- 結局どの業者を利用したら良いのか判断がつかない

見積もり内容を比較検討して1社に絞り込み、申込み手続きへと進む

見積もりを提示してもらったら、料金やサービスといった内容をもとに条件に合う1社に絞り込みます。申込み方法は利用する業者によって異なるため、案内に従って申込み手続きを行いましょう。

一人暮らしの方には『単身引越しナビ』がおすすめ!

マイナンバーカードや各種ライフラインなどの変更手続きをするなかで、私生活も忙しいため引越し業者選びを少しでも楽に済ませたいと思う方は多くいるのではないでしょうか。もしも、札幌、仙台、首都圏、近畿、東海、福岡エリアで引越しを予定している一人暮らしの方の場合は、当サイトが運営する『単身引越しナビ』を利用してみてはいかがでしょうか。『単身引越しナビ』は単身者向けの引越し業者マッチングサービスで、現住所や引越し先の住所、引越し予定日などの条件を入力すると最適な引越し業者を提案してもらえます。

注目したいポイントは、上記でご紹介した一括見積もりサービスのように複数の業者からかかってくる営業電話に対応したり、提示された見積もりを比較検討して1社に絞り込んだりといった作業が必要ないことです。登録をしたら「待つだけ」で、自分に合った引越し業者を簡単に見つかります。

料金は定額制で、平日または休日、通常期・通常期・繁忙期といったシーズンによって6つのパターンがあります。例えば引越し予定日が通常期の平日で移動距離が31km未満の場合は、税込29,480円です。(住居や荷物に関する条件に当てはまる場合)

ただし、荷物量に制限があり(2tショートトラックに積載可能な荷物量)、タワーマンションは不可などの利用条件があるので注意が必要です。単身引越しナビのご利用可否については以下のページから無料で確認できるので、ぜひお気軽にチェックしてみてください。

まとめ

引越し後はマイナンバーカードの住所登録手続きを忘れずに行いましょう。マイナンバーカード以外にもさまざまな手続きが必要で、やるべきことや手順を把握しておくことがスムーズな進行のポイントです。ここでご紹介した内容を参考に、一つ一つの手続きを着実に進めていきましょう。