目次

- 引越し前・引越し当日・引越し後に、それぞれのタイミングでおこなうべき手続きがあります

- 引越しに伴う手続きには、役所や警察署で実施するものもあり、抜け漏れなく確実におこなうことが重要です

- 手続きとしては、「転出届」「国民健康保険」「国民年金」「印鑑登録」「バイク・自動車」などがあります

引越しをするためには、さまざまな作業や手続きが発生します。忘れていると無駄な費用が発生してしまうケースもあるため、1つ1つを着実にこなしていくことが重要です。

この記事では、引越しの際にやるべきことをリスト化して解説します。手間のかかる役所での手続きや必要書類についても詳しく解説しているので、引越しをする前にぜひ確認してみてください。

引越し準備はいつから始める?

引越しの準備は、家族構成や荷物の量によって、かかる日数が変わりますが、通常、引越しは1ヵ月前から引越しの準備をしたほうが良いでしょう。

荷物が少なければ1週間程度で荷造りも可能かもしれませんが、賃貸の場合は、1か月前に退去通告をする必要があります。ただし、契約によっては2か月以上前に通告義務があるため、賃貸契約書をよく確認してから引越しのタイミングを決めなければなりません。

そのため新居探しや旧居の解約手続きは、引越しすることが決まったら、できるだけ早く進めていくとよいでしょう。余裕をもって準備を行うことで、当日もスムーズに引越し作業を行うことができます。

引越しの流れ

引越しをすると決めたら、家探しを開始するなど、引越しに向けて具体的に準備を進めていきましょう。スムーズに引越しをするためには、引越し前・引越し当日・引越し後の大まかな流れを知っておくことが大切です。

引越し前は引越し業者選びから、家具の処分方法や転出届の提出まで、さまざまな手続きをおこなわなければなりません。引越し当日も基本的には搬入・搬出の立ち合いが必要となるため、慌ただしく過ごすことになるでしょう。

引越し後は住所変更手続きなどをおこないますが、タイミングを間違えるとトラブルにつながったり、追加の費用が発生したりする場合もあります。

引越し業者とのやりとりだけでなく、役所・郵便局・警察署などでの手続きを円滑に実施するためには、やることをリスト化するのがおすすめです。引越し前・引越し当日・引越し後、それぞれのタイミングでやるべきことを確実に実施して、気持ちよく新生活をスタートしましょう。

引越しで必要な手続きのやることリスト

引越しに伴って、さまざまな手続きが発生します。リスト化することで、進捗確認がしやすくなり、手続き漏れを防ぐことができます。ここでは、引越しで必要な手続きについて、引越し前から引越し後までの「やることリスト」をまとめています。あらかじめ必要な準備や手続きを知っておかないと、余計に費用がかかる可能性もあるため要注意です。

| やる時期 | やること | |

|---|---|---|

| 引越しをすると決めたらすぐ |

|

|

| 引越し2週間前まで |

|

|

| 引越し1週間前まで |

|

|

| 引越し前日まで |

|

|

| 引越し当日(旧居) |

|

|

| 引越し当日(新居) |

|

|

| 引越し後 |

|

|

引越しをすると決めたらまずやることリスト

引越しをすると決めたら、「いつまでにどこに引越すのか」を検討していきます。具体的な作業としては、以下の3点が挙げられます。ここでは、引越しするときにやることと作業の流れ、注意点について解説します。

【やることリスト】

| やること | 期限 |

|---|---|

| 新居の決定 | できるだけ早く |

| 旧居の解約手続き | 退去の1ヶ月前まで

(契約による) |

| 引越し日の決定 | できるだけ早く |

新居の決定

新居の決定では、不動産会社で部屋を探し、引越し先を選んでいきます。進学・就職・転勤にともなって引越しをする場合は、学校や職場までの距離も重視したいポイントです。ほかにも、家賃・築年数・周辺環境などから総合的に判断して新居を選んでいきます。新居の決定までにかかるは、一般的に1〜2ヶ月程度です。

部屋探しはインターネットの情報だけで判断するのではなく、実際に部屋を訪れて設備や環境をチェックしましょう。内見する際は、間取りや搬送経路を詳しく確認しておくと、引越し業者とのやりとりをスムーズに進めていくことができます。

旧居の解約手続き

旧居が賃貸物件の場合は、引越す際に解約手続きを進めましょう。多くの物件では退去の1ヶ月前までに管理会社や家主などに連絡をする必要があるため、賃貸借契約書を確認して余裕をもった日程で行動するのがおすすめです。解約手続きが遅れると旧居と新居の家賃が重複する日数が増える可能性があります。

旧居が持ち家の場合は、売却・賃貸などの選択肢が考えられます。空き家として残しておくこともできますが、固定資産税など一定の維持費が発生します。

引越し日の決定

新居への入居可能日と旧居の退去日を基に引越しの日にちを決定していきます。すでに引越し先の部屋が空いていれば即日入居できますが、まだ住民が住んでいる場合は入居可能日が後ろ倒しになる可能性もあるため、スケジュールに余裕を持たせるのがおすすめです。

また、日にちを決定する際は、引越しにかかる日数も考慮しましょう。

近場であれば、搬入と搬出を同日におこなうこともできますが、遠方の場合は別日で設定する必要があります。

搬入・搬出にかかる日数や時間帯によっても費用が変わってくるため、しっかりと比較検討していきます。

引越し先が決まったら早めにやることリスト

引越し先が決まったら、荷造りの準備や各種手続きをおこなっていきます。具体的な作業としては、以下の6点が挙げられます。ここでは、それぞれの作業の流れと注意点について解説します。

【やることリスト】

| やること | 期限 |

|---|---|

| 引越し業者を決める | できるだけ早く |

| ダンボールやガムテープなどの梱包資材を手配する | できるだけ早く |

| ごみの処理日を考慮して引越しのやることリストを作る | できるだけ早く |

| 転校の可能性がある場合は連絡 | できるだけ早く |

| 新居での駐車場を探しておく | できるだけ早く |

| 定期配送の解約や変更手続き | できるだけ早く |

| 友人に出す「転居の知らせ」の用意 |

できるだけ早く終わらせたい

(準備が終わってから) |

引越し業者を決める

引越しにおいて最初にやることは引越し業者への見積り依頼です。見積り依頼をするときは、「特定の業者に直接頼む」「インターネット上で複数の業者に一括で依頼できるサービスを利用する」という2つの手段があります。

引越し業者ごとに、価格が安い・梱包からすべてお任せできる・女性向けのサービスが豊富など、さまざまな特徴があります。何を重視したいのかという選び方の基準を決めることで、自分にあった業者が探しやすくなるでしょう。

ダンボールやガムテープなどの梱包資材を手配する

荷造りに使う各種梱包資材を調達します。ダンボールやガムテープなどは大量に使用する可能性が高いため余裕をもって集めましょう。

なお、ダンボールはある程度なら引越し業者から無料でもらえることもありますが、梱包を要する荷物の量によっては足りないことがあります。無料でダンボールをもらえることが多い、スーパーマーケットやホームセンターなど、ほかの調達先も用意しておくと安心です。

ごみの処理日を考慮して引越しのやることリストを作る

ごみの処理日に気をつけると、梱包や身の回りの整理がスムーズにできます。資源ごみの日や不燃ごみ、市区町村によっては紙類など細かく分別され、曜日が指定されていることも多いです。旧居で出すごみは、その地域で処理した方が身軽に引越せます。

資源ごみや不燃ごみなど、もともと設定されている曜日が少ないごみは計画的に処分できるように、引越しのやることリストと照らし合わせてスケジュールを組むと部屋が広く使え、効率よく整理ができます。引越し当日までダンボールで身動きが取りづらい部屋では、ストレスが溜まります。なるべく快適に過ごせるように、不用品は早く処分できるといいでしょう。

転校の可能性があるなら早めに連絡する

家族で引越しを考えている場合は、子どもの転校が関わる場合があります。

年度末は、特に次年度の学校側がクラス編成をしていることも多いので、引越しが決定した時点で連絡を入れると安心でしょう。

新居での駐車場を探しておく

新居での駐車場は、新居が決まった時点で併設されている場所を使えるのなら同時の契約がおすすめです。新居の駐車スペースが確保できない場合は、新居から近い場所で駐車場を探しましょう。

もしも月極駐車場の契約が間に合わない場合は、一時的にコインパーキングを利用するのも検討しましょう。近隣エリアに月極駐車場がなく契約前の場合は、新居を探し直すことも考えられるため、余裕を持って行動しましょう。

これまで利用していた駐車場が物件とは別で契約している場合、賃貸会社から駐車場に関する連絡はされません。そのため、「旧居の駐車場の解約を忘れていた」ということにならないよう、早めに解約を申し出ておきましょう。

定期配送の解約や変更手続き

引越しの際に忘れてはならないのが、定期配送を依頼している商品を停止または住所変更の手続きをとることです。隔週や隔月など忘れがちな周期で購入していることも多いので、次の配送が既に引越し後の日程の場合は、すみやかにその旨を発送元に伝えましょう。

新居では配送に対応していないケースも考えられます。規定の期日までに申し出をしなければ費用だけがかかることも考えられるので、引越しでやることの一つとしてリストアップしておきましょう。

友人に出す「転居の知らせ」を用意

これまで年賀状を交わしていた相手とは、新居でもその親交を継続したいですよね。また、引越し先を教えていないと、友人が訪ねてくれたとしても無駄足になります。

転送届の手続きもしていない場合、例えば結婚式の招待状が受け取れなくなり、せっかくのお祝いに出席できない可能性もあります。

引越し後は慌ただしい日々が続きますので、あらかじめ転居したことを伝えるはがきを用意しておくといいでしょう。

引越し2週間前までにやることリスト

引越し業者や管理会社などとの手続きが終わったら、荷造りの準備を始めます。まず新居での家具配置図を作成すると役立つでしょう。同時に梱包資材も用意できると安心です。予想する量より少し多めに調達しておくと、梱包量が多くなった場合も対応できていいでしょう。

【やることリスト】

| やること | 期限 |

|---|---|

| 新居に置く家具の配置図を作る | 引越し2週間前 |

| 大きな家具や家電の処分方法を決める | 引越し2週間前 |

新居に置く家具の配置図を作る

荷物の整理や梱包を始める前に、新居での家具配置を考えて図にしておくと後々便利です。どの家具をどこに置くか、必要なスペースを確保するにはどうすれば良いか、事前に決めておけば購入・処分する家具を決めやすくなります。荷物搬入も能率的におこなえるでしょう。

また気に入っていても、あまりに大きい家具は引越し業者から搬出できずに断られることがあります。解体して搬出できるとしても、一度解体するのに別途費用がかかることがあるため、大きい家具を新居に持っていくことを決めたら、早めに引越し業者に搬送してもらえるか確認をとりましょう。

大きな家具や家電の処分方法を決める

引越しでやることのなかでも、特に大変なのが大きな家具や家電の処分です。方法としては、自治体の廃品回収を使うこともできますが、アンティーク家具のように価値があるものはオークションで処分するといいでしょう。

大きな家具や家電は、そもそも搬出が困難なことも多いです。そのような場合は、廃品回収業者に解体してもらい、処分する方法もあります。あらかじめ不要な家具や家電が決まったら、どのように処分するかはこの時期に決め、具体的に手配を進めましょう。

引越し1週間前までにやることリスト

引越しには多くの手続きが伴います。多くの手続きは役所か各会社の公式サイトでおこなえるため、必要な手続きと手順を事前に確認して効率良く済ませていきましょう。また、並行して荷造りを始めます。

【やることリスト】

| やること | 期限 |

|---|---|

| 転出届の提出 | 引越し1週間前まで |

| 国民健康保険の資格喪失届 | 引越し1週間前まで |

| 印鑑登録の廃止・抹消 | 引越し1週間前まで |

| 原付バイクの廃車手続き | 引越し1週間前まで |

| ライフラインの使用停止・開始の手続き | 引越し1週間前まで |

| 郵便物の手続き | 引越し1週間前まで |

| 電話回線の手続き | 引越し1週間前まで |

| NHKの住所変更 | 引越し1週間前まで |

| インターネットプロバイダの手続き | 引越し1週間前まで |

| 冷蔵庫の中身をチェック | 引越し1週間前まで |

| 不用品の処分・使用頻度の低い荷物の梱包 | 引越し1週間前まで |

役所で済ませる手続き

引越しの際に必要な手続きには役所でおこなうものが多数あります。転出届の提出や国民年金の住所変更など、福祉や行政サービスにかかわる内容が多いため、手続きを忘れると生活に支障が出る恐れがあり注意が必要です。

引越し前に役所で済ませる手続きは主に以下のものが挙げられます。

転出届の提出

現在とは異なる市区町村に引越す場合、旧居側の役所で転出届を提出する必要があります。引越し後に新居側の役所で転入届を提出する際に、転出届と引き換えに受け取る転出証明書が求められます。転出証明書の受け取りを忘れると旧居側の役所まで戻らなくてはならないため、役所での手続きを済ませる際に必ず転出届も提出しましょう。

ただし、マイナンバーカードや住基カードを使って転出手続きをする場合は、「転入届の特例」制度の対象となり、転出証明書なしでの転出・転入手続きが可能となります。転出届の必要書類等としては、本人確認書類(運転免許証等)・マイナンバーカード・印鑑などがあります。

国民健康保険の資格喪失届

別の市区町村に引越す場合は、一度国民健康保険の資格喪失手続きをおこない、同時に保険証も返還します。

実際に資格を喪失する日は引越し当日に設定されるため、引越しまでの間に病院に行っても保険非適用にはなりません。国民健康保険の資格喪失届の必要書類等としては、本人確認書類(運転免許証等)・国民健康保険証・印鑑などがあります。

同一市区町村内で引越す場合には、引越し後に住所変更手続きをするだけで済みます。

印鑑登録の廃止・抹消

現在住んでいる市区町村に印鑑を登録している場合は、廃止の手続きが必要です。自治体によっては転出届を提出すると同時に印鑑登録を抹消する場合もあります。この場合には印鑑登録証の返還だけで構いません。印鑑登録の廃止・抹消の必要書類等としては、本人確認書類(運転免許証等)・印鑑登録証・登録している印鑑などがあります。

同一市区町村内での引越しでは転居届と同時に印鑑登録も変更されますが、政令指定都市では別途手続きが必要になることもあります。手続き前に、役所に問い合わせておくと良いでしょう。

原付バイクの廃車手続き

原付バイク(125cc以下)は、自動車と違い引越しの手続きが必要ないと思われがちです。しかし、引き続き新居でも原付バイクを乗る予定があり、現在とは別の市区町村への引越す場合は、今住んでいる市区町村で「廃車手続き」をする必要があります。

また、新居では原付バイクを乗らない場合でも、廃車手続きが必要となります。原付バイクを所持している人は気をつけましょう。この手続きを怠った場合は、軽自動車税の徴収が継続して行われることになります。

原付バイクの廃車手続きの必要書類等としては、本人確認書類(運転免許証等)・廃車申告受付書・印鑑などがあります。

ライフラインの使用停止・開始の手続き

電気・水道・ガスを新居に切り替えるには、まず現住所での利用を停止する必要があります。電気と水道はほぼ同じ手順で、電力会社や水道局に連絡して停止する日付を伝えれば手続き完了です。いずれも停止手続きを進める際に、新居側の電力会社や水道局などに利用開始の連絡をしておきましょう。

ガスの場合は電気・水道とはやや異なり、使用開始の際に開栓作業と安全点検をしなければならないため立ち会いが必要です。ガスは使用停止の際も、オートロック式の建物でメーターの設置場所まで作業員が立ち入れない場合は立ち会いが必要です。

ライフラインの停止・開始手続きはやらないとせっかくの新生活のスタートで不便な生活を送る羽目になってしまいます。

当サイトが提供する定額引越しサービスの「単身引越しナビ」では電気、水道、ガス、インターネットなどの解約、変更手続きの無料代行を行ってくれる提携事業者がいます。

無料代行を希望する方は、リクエスト予約か申込み時に無料代行を希望すると申告するだけで、あとは代行業者からの連絡を待つだけです。 手続きが一気に楽になるので、ぜひ引越しを楽に行いたい方はぜひ一度見積りをとってみてください。

単身引越しナビが提供する単身引越しの定額パックは2tショートトラックの積み切りパックで、たとえば通常期の平日で31km未満の移動距離であれば29,480円(税込)です。

ただし、札幌、仙台、首都圏、近畿、東海、福岡エリアの引越し限定である他、建物の種別による条件もあるため、まずはご自身の引越しに適しているかどうか、リクエスト予約をしてみましょう。 定額の条件に当てはまらない方には、個別に見積金額の提示もしてくれます。

郵便物の手続き

郵便物の手続きをおこなうことで、旧住所あての郵便物等を新住所に無料で転送できます。手続きは、郵便局の窓口・ポスト投函・インターネットで可能です。転送期間は1年なので注意してください。

郵便局の窓口とポスト投函の場合は、「郵便の転居届」に記入をして提出します。窓口では必要書類として本人確認書類(運転免許証等)と旧住所のわかる書類の提出が求められますが、ポスト投函の場合は、「郵便の転居届」の記入のみで受理されます。

インターネットでは日本郵政が提供する「e転居」にアクセスして手続きをおこないます。郵便物の手続きをおこなわないと、新居に転送されず、必要な荷物を受け取れない可能性があります。

また、クレジットカードやキャッシュカード、公的機関が発行した書類などは、個人情報の保護や防犯の観点から、新居に転送されません。届かない郵便物がある場合は、発送元に問い合わせてください。

電話回線の手続き

固定電話の移設や携帯電話の住所変更をおこないます。固定電話はNTTに電話・Webサイト・支店などから連絡して移設をお申込みします。引越し需要が高まる時期の場合、早めに連絡しましょう。

携帯電話は各携帯電話会社の支店やWebサイトから住所変更をおこないます。Webサイトであれば時間帯を問わず手続き可能です。

NHKの住所変更

家にテレビがある場合はNHKの住所変更が必要です。NHKの公式サイトから手続き可能で、費用の支払い方法の変更も同時にできます。

一人暮らしや結婚などで既存の世帯から独立する場合は、独立する世帯が新規契約する必要があります。条件を満たせば、契約完了後に家族割引を申し込むこともできます。

インターネットプロバイダの手続き

インターネットのプロバイダに対して継続や変更の手続きをします。同じプロバイダを継続して利用する場合は、新居への移転をプロバイダ事業者に伝えます。一戸建ての物件に引越すときは工事が必要です。

プロバイダを変更する場合は、現在のプロバイダを解約してから新しいプロバイダと契約します。先に新居で新しいプロバイダを利用できるか確認しておきましょう。

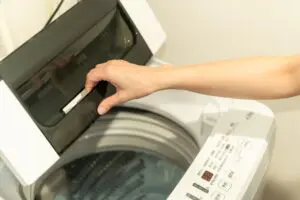

冷蔵庫の中身をチェック

引越しでは、冷蔵庫を搬出するために電源を切る必要があります。冷蔵庫の中身をチェックして、事前に計画を立てて使い切れるようにしましょう。

引越しの10〜14日前になったら、残りの食材を食べ切ることに注力し、極力新しい食品を買い足さないように心がけたいものです。

どうしても引越し当日まで食品が持たない場合は、新しく購入するのではなく即席カップ麺やスーパーマーケットのお惣菜を頼るのも良いでしょう。

不用品の処分・使用頻度の低い荷物の梱包

引越しに関連するさまざまな手続きと並行して、荷物の処分や梱包をおこなっていきます。引越し前に不要なものを処分しておくと、引越し代金の節約や梱包・荷解きの手間削減など多くのメリットが得られるでしょう。

なお、荷物の梱包は直近で使わないものから始めるのがおすすめです。日用品のように引越し当日まで使う可能性があるものは梱包せず、そのままにしておきましょう。

引越し前日までにやることリスト

引越し間近になったら荷物をすべて梱包します。引越し当日の朝を迎えた時点で、当日使う日用品以外の全荷物を梱包済みにして、冷蔵庫や洗濯機の水抜きが完了している状態が理想です。計画的に梱包や準備を進めましょう。

【やることリスト】

| やること | 期限 |

|---|---|

| 冷蔵庫や洗濯機の水抜きをする | 引越し前日まで |

| 運搬する荷物をすべて梱包する | 引越し前日まで |

| 梱包が完了したら搬入部屋の指定をする | 引越し前日まで |

冷蔵庫や洗濯機の水抜きをする

冷蔵庫や洗濯機のような水を使う家電は、引越し予定日前に水抜きをおこないます。

電源を切っても中に水が残っている場合があり、運搬中にこぼれると荷物を濡らすことによる汚れや破損の危険性があるからです。冷蔵庫はプラグを抜いてから水受けに溜まる水を捨てて、洗濯機は給排水のホースを抜いておきましょう。

運搬する荷物をすべて梱包する

引越しの前日までに、最低限のもの以外はすべて梱包しておきます。引越し業者が到着しても荷造りが終わっていないと、梱包作業を手伝ってもらうことになり費用を追加で払う必要が出てきます。

なお、引越し当日や翌日すぐに使うものは別途まとめて最後にトラックに載せると、引越し先ですぐに取り出すことができます。

梱包が完了したら搬入部屋の指定をする

引越し当日は慌ただしいスケジュールのため、引越し業者との打ち合わせが十分に取れないことも考えられます。

梱包したダンボールに、油性ペンで目立つように搬入する部屋の指示を書いておくと引越し業者が指定の部屋に運んでくれるので、荷解きがスムーズになります。

その際は新居の間取り図をコピーして、エリアごとに番号を振り、ダンボールに同じ番号を記しておくと搬入部屋が一目でわかり親切です。

引越し当日に旧居でやることリスト

引越し当日は旧居と新居のそれぞれで作業が必要です。旧居では荷物搬出後にガスや電気などを止めて、賃貸の場合は部屋の中を確認して管理会社や家主に明け渡します。やることが多く慌ただしくなる場合もあるため、効率良く動けるように当日の作業を確認しておきましょう。

【やることリスト】

| やること | 期限 |

|---|---|

| 搬出作業 | 引越し当日 |

| ガス使用停止の立会い | 引越し当日 |

| ブレーカーを落とす | 引越し当日 |

| 部屋の明け渡し | 引越し当日以降 |

搬出作業

搬出作業にかかる時間は単身か複数人かによって異なり、荷物量によっても変わってきます。単身引越しの一般的な荷物量の場合、搬出準備10分、荷物の搬出45分、最終チェック5分程度となっており、順調にいけば、おおよそ1時間で搬出作業は終わります。

ただし、「部屋が片付いていない」「大型の家具が外に出せない」などの問題が発生すると時間は長くなる傾向です。

二人暮らしはおおよそ2時間、三人以上はおおよそ3時間以上が目安となっています。引越し業者に梱包からすべて依頼する場合も、積み忘れ・破損・紛失といったトラブルを回避するために立ち会いは必要です。

ガス使用停止の立会い

荷物の搬出が終わってから、あるいは引越し業者が来る前に、物件によってはガスの停止に立ち会いが必要な場合もあります。その場合は、ガス会社の担当者が到着したら一緒にガスメーターの栓を閉じて確認しましょう。所要時間はおよそ10分で、その後ガス料金の精算をおこないます。

最後に必要に応じてガス機器の取り外しやガス管の撤去などをおこなえばガスの停止作業は完了です。

ブレーカーを落とす

荷物搬出や掃除などの作業がすべて終わったら、家のブレーカーを落としましょう。ブレーカーが上がったまま次の入居者が電気を使おうとすると、急な通電により漏電して火事になる恐れがあります。

停電時にブレーカーを落とすように、旧居から退去する際にも安全確保として必要な行動です。

部屋の明け渡し

賃貸物件の場合は、最後に家を管理会社や家主に明け渡す必要があります。壁や床などの傷や汚れがいつできたものかを確認してから鍵を返却します。

基本的には退去当日に借主自身が明け渡しをおこないますが、どうしてもおこなえない理由がある場合には日を改めたり代理人を立てたりできる場合もあります。管理会社や家主に相談しましょう。

引越し当日に新居でやることリスト

引越し当日は新居に移動してからもやるべきことがあります。荷物搬入前に室内の状態確認や掃除をおこない、ガスの開栓作業に立ち会って各種ライフラインの使用申込み書を記入・提出します。少なくとも掃除までは引越し業者が来る前に終わらせましょう。

【やることリスト】

| やること | 期限 |

|---|---|

| 室内のチェックと簡単な掃除 | 引越し当日 |

| 搬入作業 | 引越し当日 |

| ライフラインの使用開始手続き | 引越し当日 |

| 荷解きをおこなう | 引越し当日 |

室内のチェックと簡単な掃除

新居に到着したら、荷物を搬入する前に室内のチェックと掃除を行います。床や壁の傷や備え付け設備の不具合、嫌な臭いなどがないか事前に確認しておきましょう。

掃除は最後のチェック以降に積もったホコリの除去や、後から見づらい場所のチェックが主な目的です。荷物搬入後はやりづらくなるため、壁・床・水回りなどを早めに掃除します。

搬入作業

搬入作業では、どの部屋に荷物を運ぶのかを引越し業者に伝える必要があります。引越し業者から受け取ったダンボールには、品名と新居での収納先を記入できるタイプもあるので、「1階・キッチン」「2階・階段横・主寝室」など、相手が理解できるように書いておきましょう。

部屋数が多い場合は新居の間取りをコピーして部屋ごとに番号を振り、梱包したダンボールに搬入する部屋の指示を書いておくとスムーズです。

ライフラインの使用開始手続き

新居で電気・水道・ガスを使用できるように手続きします。電気と水道は、事前に申し込んでいれば引越し当日より使用自体は可能です。玄関や郵便受けなどに使用申込み書があるため、必要事項を記入して郵送すれば手続きが完了します。事業者によってはインターネット上で手続きできることもあります。

ガスは開栓にガス会社の担当者による立ち会いの必要があります。開栓と同時に支払いの手続きも済ませましょう。開栓する際に、災害でガスが止まった場合の対応も聞いておくと、いざという時に安心です。

荷解きをおこなう

荷解きはすぐ使うものからおこなっていきます。ダンボールに梱包した中身を詳しく記載しておくとスムーズに作業を進めていけるでしょう。また、荷物が多い部屋に運ばれてしまうと、早めに荷解きしたいダンボールがなかなか見つからないこともよくあります。

トイレットペーパー・文房具・お風呂道具・キッチン用品など、日常生活ですぐに使うものをひとまとめにして、あえて荷物が少ない浴室や洗面所に搬入しておく方法もおすすめです。

引越し後にやることリスト

引越しが完了してからも、新居でやるべきことは多く残っています。荷解きをだいたい終えたら、役所での手続きをおこないましょう。転入届の提出や国民健康保険の加入手続きなどは役所でおこなうことが多いため、平日に身動きが取れる日をあらかじめ作っておくとスムーズです。引越し後はなるべく早く役所やほかの必要な施設に行って手続きを済ませましょう。

【やることリスト】

| やること | 期限 |

|---|---|

| 転入届の提出 | 引越しから14日以内 |

| マイナンバーの住所変更 | 引越しから14日以内 |

| 国民健康保険加入の手続き | 引越しから14日以内 |

| 国民年金の住所変更 | 引越しから14日以内 |

| 印鑑登録の住所変更 | 引越し後 |

| 運転免許証の住所変更 | 引越し後14日以内 |

| 金融機関への住所変更・転居届の提出 | 引越し後(指定なし) |

| 資格・会員登録の住所変更手続き | 引越し後(資格や登録先の規定による) |

転入届の提出

新居側の役所に転入届を提出します。転入届の提出には旧居側の役所で受け取った転出証明書が必須で、手続きの期限は引越しから14日以内です。転入届の必要書類等としては、転出証明書・本人確認書類(運転免許証等)・マイナンバーカードなどがあります。

旧居と同一市区町村内で引越した場合は、役所で転居届を提出するだけで完了です。

マイナンバーの住所変更

マイナンバーには旧住所が印字されているため、新居側の市町村区役所で住所変更の手続きが必要です。届出期日は引越しから14日以内となっており、新住所はマイナンバーの追記欄に記載されます。

マイナンバーは個人情報を管理することを目的に作られているため、最新の情報に更新することが義務付けられています。マイナンバーの住所変更を怠ってしまうと、罰金を科される可能性やマイナンバーが失効してしまう場合もあるので、必ず手続きをおこないましょう。

マイナンバーの住所変更の必要書類等としては、マイナンバーカード・本人確認書類(運転免許証等)・印鑑などがあります。手続きをおこなうためには、交付時に設定した暗証番号も必要となります。ただし、マイナンバー通知カードの場合、住所変更の手続きは不要です。

国民健康保険加入の手続き

旧居と異なる市区町村に引越した場合は、国民健康保険に改めて加入する必要があります。転入届の提出と同様に転出証明書が必要で、手続きの期限も転入届と同じ14日です。役所で同時に終わらせると効率的でしょう。

国民健康保険加入の手続きの必要書類等としては、本人確認書類(運転免許証等)・国民健康保険証・印鑑などがあります。引越し先が旧居と同じ市区町村の場合は、転居届と同時に国民健康保険の住所変更手続きをおこなうとスムーズでしょう。

国民年金の住所変更

国民年金に加入している場合は、住所変更が必要です。転出届や国民健康保険の手続きとは異なり、引越し先の市区町村が以前の居住地と同じでも、違っていてもやるべきことは変わりません。

国民年金の住所変更の必要書類等としては、基本的に国民年金手帳と印鑑を求められますが、自治体によっては、ほかにも書類が必要になることがあるため事前に確認しましょう。

印鑑登録の住所変更

新居側の役所では印鑑登録の変更手続きもおこないます。それぞれ登録したい印鑑を持参する必要があります。印鑑登録は、同じ市区町村内での引越しであれば不要となっています。

印鑑登録の住所変更の必要書類等としては、本人確認書類(運転免許証等)・登録したい印鑑などがあります。

運転免許証の住所変更

引越しの際には、運転免許証の住所も変更するように法律で定められています。役所ではなく、新居側の警察署や運転免許試験場で「運転免許証記載事項変更届」を提出して手続きします。手続きをすると、免許更新時に印刷される情報が反映されます。

手続きの際の必要書類としては、免許証に加えて新住所を確認できる書類が必要になるため、新住所が記載された住民票や公共料金の領収証などを持参しましょう。具体的な書類例は手続きをおこなう先の警察署ホームページにも提示されているので、確認しておくと安心です。

金融機関への住所変更・転居届の提出

郵便物や新しいクレジットカードなどを受け取るためには、銀行・ゆうちょ・保険会社などの金融機関に登録している住所の変更が必要です。手続きは窓口・電話・Webサイトなどでおこなえます。口座の支店はそのままでも問題ありません。

あわせて郵便局に転居届を提出しておくことをおすすめします。手続きを踏むことで、引越しから1年間、旧居宛の郵便物を新居に無料で転送してもらうことができます。

資格・会員登録の住所変更手続き

社会福祉士や宅地建物取引士など、資格によっては引越しの際に住所登録を変更しなくてはならない場合もあります。何らかの資格を所有している場合は、住所登録変更の必要があるか調べて、変更すべきであれば速やかに手続きをおこないましょう。オンラインショップやレンタル店などに登録している住所の変更も必要です。

【住所変更が必要なものの例】

- 社会福祉士・宅地建物取引士

- 車庫証明

- クレジットカード

- 銀行口座

- 通販サイト

まとめ

引越し決定時から新居に引越した後まで、各段階でやるべきことを紹介しました。引越しでは荷造りや荷解きだけでなく、役所をはじめとした各種手続きが発生します。法律で定められている手続きもあるので、抜け漏れがないよう確実に実施していきましょう。

また、窓口だけでなく電話やWEBサイトから手続きが可能なものも多く存在します。オンラインも上手に活用しながら、余裕をもって引越しに関わる手続きをおこなっていきましょう。